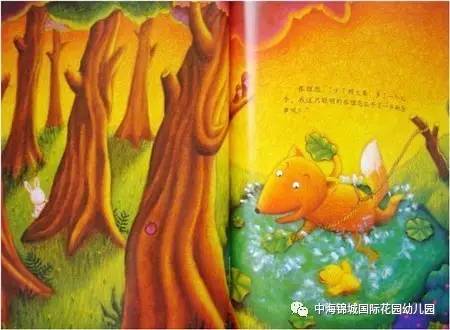

故事背景与意义

《狐狸爸爸鸭儿子》是一部经典的儿童文学作品,讲述了一只狐狸在森林里偶然捡到了一只小鸭蛋,并将其孵化成鸭子的故事,狐狸原本打算把小鸭当作食物,但在陪伴小鸭成长的过程中,他逐渐改变了初衷,不仅没有吃掉小鸭,还将其视为自己的孩子,这种从“捕食者”到“养育者”的转变,展现了爱的力量和责任感的重要性,通过这个故事,我们可以引导孩子们思考关于亲情、责任以及不同物种之间的和谐共处。

教学目标

- 情感教育:帮助孩子理解什么是真正的爱与关怀,学会尊重生命。

- 认知发展:让孩子认识到自然界中动物间复杂的关系,包括捕食关系和互助关系。

- 道德培养:通过故事中的角色变化,启发孩子思考善恶转化的可能性,树立正确的价值观。

- 语言表达:利用故事内容提高孩子的阅读兴趣及语言组织能力。

教学准备

- 故事书或绘本《狐狸爸爸鸭儿子》

- 动物图片(狐狸、鸭子等)

- 白板或黑板用于记录关键词汇

- 角色扮演道具(如狐狸面具、鸭子头饰等)

- 讨论问题清单

教学步骤

(一)导入环节

-

提问引入

- “同学们,你们知道狐狸通常吃什么吗?”

- “如果一只狐狸捡到了一颗不属于它的蛋,你们觉得它会怎么做呢?”

通过这些问题,激发学生的好奇心,同时引出故事的主题——狐狸与鸭子之间非同寻常的关系。

-

展示图片

出示狐狸和鸭子的图片,让孩子们观察两者的差异,并尝试描述它们的特点,狐狸是狡猾的猎手,而鸭子则是温顺的水禽,这一步旨在为后续故事展开奠定基础。

(二)故事讲述

-

分段朗读

将故事分成几个部分进行讲解,每讲完一段后停顿下来,与孩子们互动交流,以下是故事的主要情节划分:-

第一部分:狐狸在河边发现了一颗被遗弃的小鸭蛋,起初,他想把蛋带回家煮了吃。

提问:“为什么狐狸会想到要吃这颗蛋呢?”(引导孩子了解动物的生存本能)

-

第二部分:狐狸将蛋带回洞穴,却意外地开始照顾它,随着时间推移,小鸭破壳而出。

提问:“你觉得狐狸为什么会改变主意,不再想吃掉鸭蛋了?”(鼓励孩子猜测狐狸的心理变化)

-

第三部分:小鸭出生后,误以为狐狸是自己的爸爸,并对它产生了深厚的感情,狐狸也慢慢接受了这个特殊的孩子。

提问:“如果是你,你会像狐狸一样接纳一个完全不同的‘孩子’吗?为什么?”

-

第四部分:当其他狐狸得知这件事时,他们嘲笑狐狸变得软弱,狐狸坚持保护自己的鸭儿子。

提问:“如果你是狐狸,你会选择听从别人的嘲笑,还是继续爱护你的鸭儿子?”

-

-

重点词汇解析

在讲述过程中,适时解释一些关键词汇,捕食者”“孵化”“责任”等,帮助孩子更好地理解故事内容。

(三)讨论环节

-

开放式提问

引导孩子围绕以下话题展开讨论:- “你觉得狐狸最后成为鸭儿子的父亲容易吗?为什么?”

- “如果你是小鸭,你会喜欢这样的狐狸爸爸吗?”

- “这个故事告诉我们什么道理?”

-

小组活动

将全班分为若干小组,每个小组针对一个问题进行讨论,然后派代表分享观点。- 第一组:探讨狐狸从“捕食者”到“父亲”的转变过程。

- 第二组:分析小鸭为何能接受狐狸作为自己的父亲。

- 第三组:想象如果没有狐狸的照顾,小鸭的命运会如何。

(四)角色扮演

-

分配角色

选取几位同学分别扮演狐狸、小鸭和其他动物角色,老师可以提供简单的道具,如面具或头饰,增加趣味性。 -

场景重现

根据故事的情节,安排孩子们表演以下场景:- 狐狸捡到鸭蛋时的心理活动。

- 小鸭破壳而出后的初次见面。

- 其他狐狸对狐狸行为的嘲笑。

- 狐狸坚定地保护鸭儿子的决心。

-

总结反思

表演结束后,请所有参与者谈谈自己在扮演角色时的感受,进一步深化对故事主题的理解。

(五)延伸活动

-

绘画创作

让孩子们根据故事内容画一幅插图,可以是狐狸和小鸭在一起的温馨画面,也可以是他们共同面对困难的场景。 -

续写故事

鼓励孩子发挥想象力,为《狐狸爸爸鸭儿子》编写一个新的结局,小鸭长大后是否会离开狐狸?或者两者是否能够一直和睦相处? -

自然观察

带领孩子们走进大自然,观察真实的狐狸和鸭子的生活习性,从而更深入地理解故事背后的生态知识。

-

回顾核心价值

再次强调故事所传达的重要信息:爱可以超越物种界限,责任感能够改变一个人的行为模式,无论面对何种挑战,我们都应该坚持善良与真诚。 -

布置家庭作业

- 要求孩子们回家后给父母复述这个故事,并询问他们的看法。

- 写一篇短文,题目为“假如我是狐狸爸爸”。

-

激励与表扬

对积极参与讨论和表演的孩子给予表扬,增强他们的自信心与表达能力。