在人生的长河中,家庭是我们最温暖的港湾,也是情感纠葛最为复杂的地方,我们要探讨的是一个关于家庭、爱与误解的深刻故事——一个父亲将儿子送入精神病院长达17年,却迟迟不愿将其接出的背后真相,这个故事不仅触动了无数人的心弦,更让我们反思家庭关系中的沟通、理解与支持的重要性。

故事的开端:一场突如其来的风暴

想象一下,在一个风和日丽的下午,李明(化名)的家庭突然遭遇了一场前所未有的风暴,李明,一个原本活泼开朗、成绩优异的少年,因为一次意外的打击——可能是学业压力、人际关系或是青春期的迷茫,开始表现出异常的行为,他变得沉默寡言,时而暴躁易怒,时而自言自语,仿佛被某种看不见的力量所困扰。

面对儿子的突变,李明的父亲王先生(化名)感到既震惊又无助,在那个信息相对闭塞的年代,精神健康问题并不被社会广泛认知和理解,王先生和大多数家长一样,将儿子的变化归咎于“叛逆”或“懒惰”,试图通过严厉的管教来纠正,这一切努力都显得苍白无力,李明的状况反而日益恶化。

无奈的选择:精神病院的“避风港”

终于有一天,一场激烈的家庭冲突后,李明失控地冲出家门,消失在茫茫人海中,经过几天几夜的寻找,王先生终于在一家废弃的仓库里找到了蜷缩成一团的儿子,那一刻,王先生的心如刀割,他意识到,自己必须做出一个艰难的决定——将李明送入精神病院接受治疗。

对于王先生来说,这是一个充满矛盾与痛苦的选择,他深知儿子需要专业的帮助;他又害怕这一决定会让儿子觉得自己被抛弃,在当时的情境下,这似乎是他能想到的最好的解决办法,李明被送进了精神病院,开始了长达17年的“治疗”生涯。

漫长的等待:爱与误解的交织

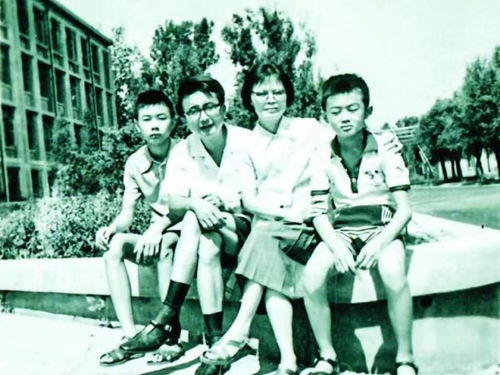

在这17年里,王先生从未放弃过对儿子的关注和关爱,他定期探望,尽管每次见面都充满了尴尬与隔阂,李明在精神病院里的生活单调而重复,药物和治疗成了他日常的一部分,随着时间的推移,他的病情有所稳定,但那份对自由的渴望和对家的思念却从未减弱。

王先生心中却始终有一道过不去的坎,他害怕一旦将儿子接回家,那些曾经让他崩溃的场景会重演,他担心自己无法应对,更担心儿子会再次受到伤害,这种复杂的情感交织在一起,形成了一道难以逾越的鸿沟,让父子俩在彼此的世界里渐行渐远。

真相大白:沟通与理解的桥梁

直到有一天,一位社会工作者介入了这个家庭,她耐心地倾听了王先生的心声,也深入了解了李明在精神病院的生活状态,通过一系列的访谈和评估,她发现李明其实已经具备了回归社会的条件,而王先生内心的恐惧和不安才是阻碍他们团聚的真正障碍。

在社会工作者的帮助下,王先生开始尝试以更加开放和包容的心态去理解儿子,他意识到,精神健康问题并非不可治愈,而是需要时间和耐心去呵护,更重要的是,他学会了倾听——倾听儿子的心声,理解他的痛苦与挣扎。

重逢的喜悦:爱与希望的重生

经过长时间的准备和努力,王先生终于决定将李明接回家中,那一刻,父子俩紧紧相拥,泪水交织着喜悦与释然,回家的路上,他们聊了很多,关于过去、现在和未来,王先生向儿子表达了自己的歉意和愧疚,而李明也分享了自己在精神病院里的点点滴滴,以及他对家的深深思念。

回到家中,王先生为儿子创造了一个温馨而包容的环境,他们一起参加心理咨询,学习如何更好地沟通和相处,随着时间的推移,李明逐渐融入了社会,找到了属于自己的位置,而王先生也从一个迷茫无助的父亲,成长为一个懂得爱与理解的智者。

爱与理解的力量

这个故事虽然充满了曲折与艰辛,但它也向我们展示了爱与理解的力量,在家庭关系中,沟通是解决问题的关键,当我们愿意放下成见,用心去感受对方的情感与需求时,就能找到通往彼此心灵的桥梁。

让我们从这个故事中汲取教训,学会在家庭中建立更加开放、包容和理解的氛围,因为只有这样,我们才能共同抵御生活中的风雨,让爱与希望在我们的心中生根发芽,绽放出最美丽的花朵。